Por Elio Noé Salcedo

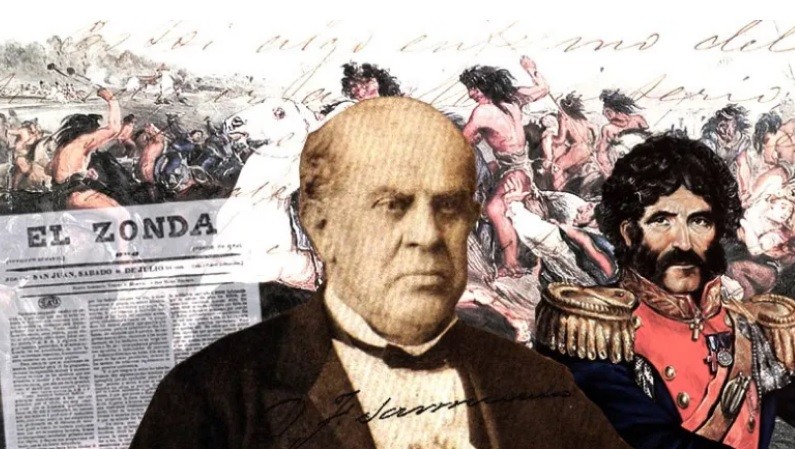

Desde el Capítulo I hasta el Capítulo IV, antes de abordar la biografía comentada de Facundo Quiroga, Sarmientoreafirma su íntima contradicción existencialmente americanista e ideológica y políticamente anti americanista.

Comienza por reconocer que la República Argentina formó parte de un espacio mayor llamado Provincias Unidas del Río de la Plata (actuales Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay), en tanto «al norte están el Paraguay, el Gran Chaco y Bolivia, sin límites presuntos». En ese gran Chaco, «un espeso bosque cubre, con su impenetrable ramaje extensiones que llamaríamos inauditas si en formas colosales hubiese nada inaudito en toda la extensión de la América».

Enseguida, aunque afirma que la República Argentina, por su naturaleza, es «una e indivisible», se corrige al marcar la diferencia entre Buenos Aires y las provincias según su conocido dilema de «civilización y barbarie», identificando a las provincias con el carácter y espíritu americano, y a Buenos Aires con el espíritu y carácter europeo, con lo que termina sosteniendo la acertada tesis de M. Guizot (que figura en la Introducción), vigente hasta nuestros días: la existencia de dos partidos en América: el Partido Americano y el Partido Europeo (Extranjero), al que –de acuerdo a la ideología sarmientina- América debía secundar o sujetarse si pretende «civilizarse».

Su íntima contradicción –que demuestra nuestra hipótesis- se pone de manifiesto en las siguientes afirmaciones del Capítulo I: «Las ciudades argentinas tienen la fisonomía regular de casi todas las ciudades americanas»; «El hombre de campo lleva otro traje (distinto al de la ciudad), que llamaré americano, por ser común a todos los pueblos…»; «Es preciso ver a estos españoles, por el idioma únicamente y por las confusas nociones religiosas que conservan para saber apreciar los caracteres indómitos y altivos…».

Comparaciones que confirman nuestra identidad común

Ya en el Capítulo II, nos advierte sobre las dificultades de ser nosotros mismos, sin separarse de su lógica contradictoria (a la vez que reconoce nuestra identidad común, la repudia por no ser la europea que él supone superior, «civilizada» y progresista): «… de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha constituido la colonización y la incuria, nacen graves dificultades… y mucho más para el triunfo de la civilización europea». De eso se trata para Sarmiento: «De la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena (del nativo), entre la inteligencia y la materia: lucha imponente en América…».

De tal modo, «así, hallamos en los hábitos pastoriles de la América reproducidos hasta los trajes, el semblante grave y hospitalidad árabes». En esta comparación, Sarmiento confirma la identidad que conservan por entonces los pueblos latinoamericanos, al compararla nada más ni nada menos que con la fuerte y compacta idiosincrasia común árabe. Al respecto, el historiador Roberto Ferrero refiere:

«A diferencia de América Latina, que aún constituye una nación en status nascente, los árabes conforman una realidad -más allá de obvias diferencias de matices presentes en toda estructura social- de gran homogeneidad nacional (ya se trate de argelinos, egipcios o iraquíes) … El continuum territorial, una cultura secular, una religión y un idioma comunes, una arabización, que precede a la expansión del islamismo del siglo VII, y el entrelazamiento de las diversas economías regionales son las bases de un pueblo y una fisonomía particular, que ha dado a la civilización universal más de lo que Occidente quisiera reconocerle».

Poesía, música, tipos y costumbres

A continuación, en el mismo capítulo, Sarmiento transcribe sendos poemas de Echeverría y Domínguez, donde este último dice: «De las entrañas de América / dos raudales se desatan: / el Paraná, faz de perlas, / y el Uruguay, faz de nácar». «Sabido es, por otra parte –profundiza Sarmiento-, que la guitarra es el instrumento popular de los españoles, y que es común en América. En Buenos Aires, sobre todo, está todavía vivo el tipo popular español, ‘el majo’» y «el jaleo español vive en el ‘cielito’».

Después de hablar del rastreador, el baqueano, el gaucho malo y el cantor, el escritor e intelectual sanjuanino agrega: «Aun podría añadir a estos tipos originales muchos otros igualmente curiosos, igualmente locales, si tuviesen, como los anteriores, la peculiaridad de revelar costumbres nacionales, sin lo cual es imposible comprender nuestros personajes políticos, ni el carácter primordial y americano de la sangrienta lucha que despedaza a la República Argentina».

De igual modo, al describir en el Capítulo III «La Pulpería», Sarmiento revela otro elemento común que identifica al hombre nuestroamericano: «El gaucho anda armado del cuchillo que ha heredado de los españoles: esta peculiaridad de la Península, este grito característico de Zaragoza: ¡Guerra a cuchillo!, es aquí más real que en España». Es más, confiesa a continuación: «Doy tanta importancia a estos pormenores porque ellos servirán a explicar todos nuestros fenómenos sociales y la revolución que se ha estado obrando en la República Argentina».

Y explica:

«Había antes de 1810, en la República Argentina, dos sociedades distintas, rivales e incompatibles, dos civilizaciones diversas: la una española, europea, culta, y la otra, bárbara, americana, casi indígena; y la revolución de las ciudades solo iba a servir de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un pueblo, se pusieran en presencia una de otra, se acometiesen y, después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra».

El Capítulo IV comienza así: «He necesitado andar todo el camino recorrido, para llegar al punto en que nuestro drama comienza. Es inútil detenerse en el carácter, objeto y fin de la Revolución de la Independencia. En toda la América fueron los mismos, nacidos del mismo origen, a saber: el movimiento de las ideas europeas. La América obraba así porque así obraban todos los pueblos…». «Tal es el carácter que presenta la montonera desde su aparición -completa Sarmiento, complementando la segunda parte de su tesis- que no ha debido nunca confundirse con los hábitos, ideas y costumbres de las ciudades argentinas, que eran, como todas las grandes ciudades americanas, una continuación de la Europa y de la España».

Más allá de sus prejuicios citadinos y europeístas, Sarmiento compara seguidamente a Buenos Aires con La Habana (Caribe), es decir dos ciudades a uno y otro extremo de Nuestra América, pero a las cuales une una misma identidad: «Que Buenos Aires venga a ser, como La Habana, el pueblo más rico de América, pero también el más subyugado y más degradado…».

Por su parte, Santa Fe (la ciudad del litoral platense) «es uno de los puntos más favorecidos de la América». «¡Y esto sucede en América en el siglo XIX!», exclama. «Veinte años atrás, San Juan era uno de los pueblos más cultos del interior, y ¿cuál no debe ser la decadencia y postración de una ciudad americana, para ir a buscar sus épocas brillantes veinte años atrás del momento presente?» … Y «puedo decir que, si alguna vez se ha realizado en América algo parecido a las famosas escuelas holandesas descritas por M. Cousin, es en la de San Juan».

Americanismo vs. Civilización europea

Habiendo incursionado ya desde el Capítulo V en la biografía de su famoso personaje, en el Capítulo VI («El comandante de campaña»), vuelve sobre sus macro reflexiones anteriores para anotar: «Pero volvamos a La Rioja. Habíase excitado en Inglaterra un movimiento febril de empresa sobre las minas de los nuevos Estados americanos: compañías poderosas se proponían explotar las de México y las del Perú; y Rivadavia, residente en Londres entonces, estimuló a los empresarios a traer sus capitales a la República Argentina».

Después de reivindicar (Capítulo XI: «Guerra Social») que «solo la defensa de la civilización europea, la de sus resultados y formas», es la que «ha dado, durante quince años, tanta abnegación, tanta constancia a los que, hasta aquí, han derramado su sangre o han probado la tristeza del destierro», se termina preguntando (capítulo siguiente) -ratificando su tesis explícita de lo que él entiende por «civilización»-, «¿por qué no vemos levantarse de nuevo el genio de civilización europea, que brillaba antes, aunque en bosquejo, en la República Argentina?».

Sin embargo, casi al finalizar el Capítulo XIV («Gobierno unitario»), admite explícitamente que «el bloqueo francés fue la vía pública por la cual llegó a manifestarse sin embozo el sentimiento llamado propiamente americanismo».

Al descubrir ese «americanismo» que identifica a los que viven en América y según ella y no a Europa, Sarmiento reconoce en esencia a nuestra América como una unidad, una totalidad, la esencia común que le da identidad propia y original, más allá de que al mismo tiempo reniegue de ella.

En el Capítulo XV (el último de su libro), sin adjurar de su admiración por Francia y el Partido Europeo (dispuesto a entregar nuestro territorio y riquezas al mejor postor), debe reconocer finalmente la identidad común e incluso al poderío de Indo-Hispano-América y los indo-hispano-americanos: «El bloqueo de Francia –escribe- duraba dos años hacía, y el Gobierno americano animado del espíritu americano hacía frente a la Francia, al principio europeo, a las pretensiones europeas…». De hecho, admite: «Rosas ha probado –se decía por toda la América y aún se dice hoy- que la Europa es demasiado débil para conquistar un Estado americano que quiere sostener sus derechos».

En estos últimos párrafos del Facundo -intuitivo como gran artista y escritor que es-, además de confirmar nuestra identidad común latinoamericana, y más allá de su ideología «civilizatoria» (es decir pro europea y anti federal), paradójicamente y a contrario sensu de la tesis desarrollada a lo largo del Facundo, Sarmiento nos da implícitamente por oposición la clave de nuestra realización como Nación: la única manera de ser, es ser nosotros mismos y sostener a rajatabla nuestros derechos sobre territorio, política, economía, cultura, educación e identidad común latinoamericana.